ドクターNとKの診療室

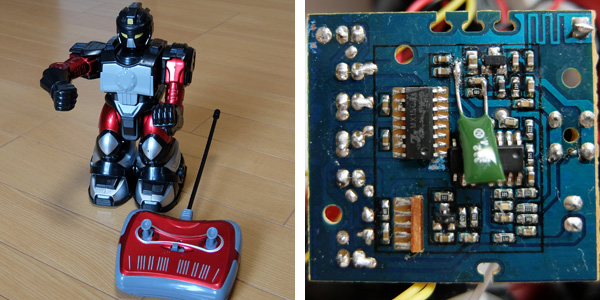

ボクシングロボ ラジコン 2016.8.13

ラジコンのボクシングロボット。胸にパンチを浴びると首が吹っ飛んで動作が停止するというものだそうです。最低2台で戦わせる想定です。ラジコンが効かないということですが、100均アンプのセンサーでは送信機は正常のもよう。

受信機は普通の超再生と、RX2Bを使った回路です。トランジスタの電圧は普通の状態で、電流が流れています。オシロで見てみるとどうもクエンチング発振をしていない模様です。

出力側のバイパスコンデンサを別に付けても同じ。エミッタ側のクエンチング時定数のコンデンサを並列に別付けしたところ発振し始めました。送信機を操作するとちゃんと制御できます。コンデンサの不良のようです。チップコンデンサの手持ちが無く、マイラーフィルムの3300PFを付けて修理完了としました。やはり他の部品と比べて巨大に見えます。

実はこれを調べ始めたときに、受信制御ICのRX2Bに電源電圧が来ていないことに気づきました。これが原因かと思ったらそうではなく、首が吹っ飛んだらRX2Bの電源を切ることで動作を停止しているのです。やむなく、テスト中は輪ゴムでしばって首が飛ばないようにしました。

カシオ キーボード SA-1 2016.7.24

カシオのキーボードSA-1。電源スイッチを入れても反応無しとのこと。今回の報告は修理のことより、キーボードの造りについてです。

キーボードはアンパンマンを初めとしていくつか修理しました。そのほとんどがCOB(チップオンボード)といって、ICを基板に直接貼り付けたもので、ここが故障するとほぼ悲観的でした。キーボード内部はややこしい接続がいっぱいで、へたに曲げると線が切れたりします。カシオのキーボードはそういった予想を完全に裏切る造りになっています。

1.基板にコネクタがない。唯一外部との配線接続はスピーカーで、直接結線しています。そのほかは電源スイッチや、電池の極板まで基板上にあって、余計な接続箇所がほぼないのです。

2.基板の固定が基板両端に引っかかっている爪だけ(左側下の写真の両端を参照)。もちろんそれだけではなく、裏蓋をしてそこからビス留めはあります。つまり裏蓋を外した時点で固定は爪だけということです。

3.COBではなく、モールドされた個別のICを使っている。これは古い設計なので、今後こうなるという物では無く昔はよかったという話。

とにかく修理サイドからするとありがたい機械でした。特に、ICが2個あるので、そのデーターシートをネット上で探しますと、なんとキーボードの回路図そのものが出て来ました。2個のICの内大きい方のはデーターシートは見つかりません。Okiの製品ですが、海外でも探している人がいました。小さい方はスピーカーアンプと電源制御が入ったICです。調査の結果、故障は電源が入らないのというもので、小さい方のICの制御ピンへの配線不良でした。右側の写真で赤い○で囲った部分が電源スイッチの配線で、ジャンパーの部分です。ジャンパーはワイヤでは無く、導電性の塗料で、キー接点の配線などと同じ要領で作られています。そこで、別線で迂回の配線を施したところ正常になりました。

バケットカー ピニオン割れ 2016.7.8

TOY STATE社のバケットカーです。ラジコンではなく、有線リモコンで動かします。バケットが上下しないとのことで、分解しますと、ジュラコン製のピニオンギアが割れて動きが伝わっていないことがわかりました。モーターの軸に付いているピニオンでは無く、減速ギアの最後についていて、バケットについているラックギアに当たっている部分です。

我々はモーター用のピニオンギア交換には、おもちゃ病院で数種類持っているものを使います。しかしこれはすこし様子が違います。普通よく使うのが0.5モジュール(ギア外経mmを、歯数+2で割った数字。同じモジュールならギアの大きさが違っても歯の大きさが同じなのでかみ合う)です。ところが、このギアは0.8モジュールの10枚歯で、手持ちはもちろん、ネットで検索してもあまり出て来ません(金属製の部品で高価なものはあるようです)。写真のギアで、右側の大きいギアが0.5モジュールです。歯が小さいのがわかります。

他所のおもちゃ病院の達人はギアの自作までこなしておられますが、私にはそこまでのスキルもツールもなく、割れたギアの温存を模索することに。ギアが割れて滑っているので割れた部分が開かないように糸で縛ることを考えました。相手のギアが薄いギアなら、ピニオンの周囲に糸を巻くということができそうですが、相手はラックギアなのでピニオンの全面が当たります。そこでギアの歯に絡ませてみました。最初はナイロンテグス。4号で結構強いと思いましたが、全然ダメでした。少し伸びるのです。いろいろ探して極細のステンレスワイヤをほどいて構成の一部を取り出して縛ってみました。ワイヤはほどけないようにエポキシで固めました。

うまく動きます。しかし、いずれこのギアの別の箇所が割れた時はどうしようもないでしょう。

ミステリー トーマス 2016.7.9

写真は機関車トーマスです。プラレールでは無くもう少し大きなもので、床を走り回るトーマスです。裏側には円盤に付いた車輪が回り、方向を変えます。走り回ってものにぶつかるとバックして、方向を変えてまた走るというよくできたしかけです。

今回の修理は内部のギアの空回りで、最初ピニオン割れかと思いましたが、そうではなく当たりが弱かったようです。調整して調子よく走るようになりました。それより、報告書を書くときにはたとこまりました。こういう機構の名前をいままで知らなかったのです。まあ、ちょっと調べたらすぐに出て来ました。この機構は「ミステリーアクション」とか「ミステリー走行」というそうです。名前さえあれば、困ることはありません。車体の下でくるくる回って、方向を変える例のやつ・・・。

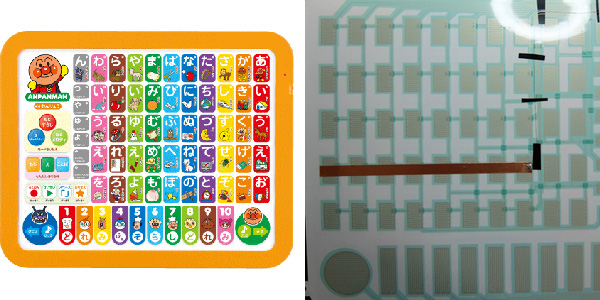

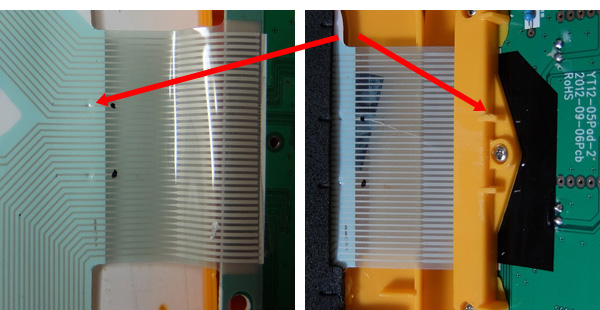

アンパンマン タッチであいうえお教室キッズタブレット 2016.6.11

長い名前のおもちゃです。タブレットで、文字の部分をタッチすると発音したり、楽器になったり、いろいろと遊べる知育おもちゃです。上から4行めの え 行が動作しないということで持ち込まれました。見るのは初めてのおもちゃですが、この手のは、行と列の交差部分のタッチを検出するのが普通です。開いてみるとフィルムに導電性塗料を印刷した構造です。

ただし、前に修理したことがある、2枚のフィルムが押された部分で接触するという構造ではなく、静電容量の変化を検出するタイプのようです。フィルムはおそらく3枚重ねで、真ん中のフィルムの両面にパターンが印刷されていて、さらに保護のフィルムで挟み込むという感じです。

原因はすぐにわかりました。写真下、左側にある2カ所のへこみです。上側のへこみ(矢印)にあたる配線が え 行の検出ラインです。この写真はタブレットを開いて居る状態でして、もともとフィルムが写真の右側にかぶさっている状態でした。赤い矢印の先のオレンジ色のプラスチックの部品に突起が有り、フィルムに当たっていたのです。2カ所ありますが、下側のは幸い影響していませんでした。

補修はフィルムの付け根のところのコネクタから直接細い線を延ばして、 え行の部分に貼り付けた銅箔に接続します(上の写真右)。実はこの方法はネットで探してすぐに見つかりました。奈良のおもちゃ病院の修理事例をそのまま使わせて頂きました。スムーズに動作します。

奈良のおもちゃ病院でも同じく え行がダメになったということで、完全にメーカーの設計ミスです。念のために突起をすこし削っておきました。

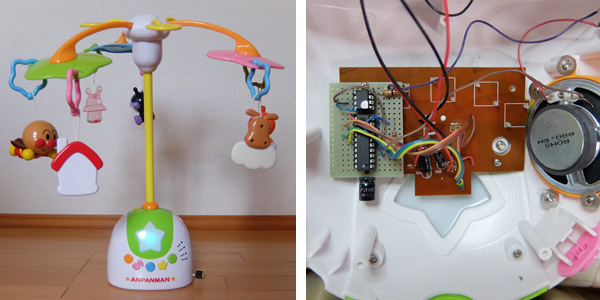

ベッドメリー 音も作った 2016.4.9

ベッドメリーです。子供が生まれて、上の子のときに使ったベッドメリーを使おうと思ったら動かないし、音も出ない、光らないという状況とおっしゃってお持ち頂きました。調べてみましたが、COB(チップオンボード)のICが全く反応しない。基板の腐食による断線とかも見当たらず、お手上げです。持ち主にお話しして光る部分と、回転する部分は何とかしますが、音はちょっと無理ですと、あきらめてもらいました。

持ち帰ってマイコンICで制御部を作り、3色のLEDによる色の変化を徐々に行う制御をしました(右側の写真で別付けの基板上の大きい方のIC)。なかなかきれいです。徐々に変化させるというのは、PWMという機能でパルスの幅を変えることで電流の平均値を制御しています。

こうしたことをしていて、以前から気になっていたサイトの記事を読み直しました。やはり音楽を何とかしたいと思ったのです。実験にとりかかりました。そのサイトは「ELMWaveTable電子オルゴール」で検索すると見ることができます。ここにはプログラムのみならずサンプルも掲示されていて、これがすごくいいのです。

時間がかかりましたが、めどが付いたので持ち主にもう少し費用を掛けても良いということで了解を頂き、製作しました。右側の写真で白丸の付いた小さい方のICです。オルゴールの感じの音が、きれいです。曲を入れるのはほんとうに苦労しました。midiを楽譜にし、プログラムに合うようにデータとして入力、変換していきます。やっと8曲入りました。まだ半分しかICのメモリ領域を使っていませんが、これ以上はちょっとつらい。曲は私の好みで日本の唱歌ばっかりです。

MP3を貼付します。mpeg4動画となっていますが、中身はMP3で画像はありません。聞いてみて下さい。家人いわく、「古い曲やねー」。古いけど名曲です。

今回もまた、ネットに情報を公表してくれた達人のおかげです。

re:ベッドメリー 音も作った 2016.4.9 Nさん 5/07(土) [編集]

マイコンはやはり秋月です。送料がもったいないのでできるだけまとめて買うようにしています。アリババも試してみたいとは思っていますが、まだ実現していません。

インテルとモトローラとは懐かしい比較です。ほんとにその通りですね。私はMC6800のICを買って組み立てていました。なんか、また今も非主流派になっています。

re:ベッドメリー 音も作った 2016.4.9 Nさん 5/07(土) [編集]

大泉さんのサイトにはいつも助けて頂いています、ありがとうございます。

今回のケースはLEDの制御に3本のPWMが欲しかったのでATTiny2313を使いました。これができてから音に取り組んだので、別物になりました。うまくいくかどうかや、時間的に間に合うかどうかもわかりませんでした。

オルゴールは開発者のChaNさんの記事でクロック速度を上げるために内部PLLを使うことという指定もあり、さらにプログラム領域の大きさも2313では足りません。手持ちの関係でAtTiny85を使いました。megaのAVRなら1個で満足する仕様のものがあるかもしれません。

不合理と言われればその通りで、原因はスキル不足に尽きます。音を出すこと自体これまでやっていなかった事で、今回泥縄式にノウハウをかき集めた結果です。

re:ベッドメリー 音も作った 2016.4.9 つつじが丘おもちゃ病院 大泉茂幸さん 5/07(土) [編集]

ご教示いただき有難う御座います。

おもちゃの修理で回収できそうなコストでは、調達先は秋月しか考えられませんが、秋月でもAVRは比較的に高いです。ChaNさんの性能要件からピン数を多く要求するとmegaになってしまいますね。

PICはアーキが汚いし機能・性能も低くて使いたくはないのですが、コスト面でPICを選択せざるを得ないのが現状です。昔のインテルとモトローラの関係に似ていますよね。

ところで、Nさんはマイコンデバイスをどちらから調達されていますか。

re:ベッドメリー 音も作った 2016.4.9 つつじが丘おもちゃ病院 大泉茂幸さん 5/04(水) [編集]

いつもお世話になっております。つつじが丘おもちゃ病院 大泉です。

ご教示いただきたいのですが、LED・モーター制御のマイコンとオルゴール演奏のマイコンを別にしたのは何故なのでしょうか。

①マイコンを2つ使うのは、相互乗り入れの路線で初乗り運賃を2重に払うような不合理を感じます。

また、マイコン間のインタフェースも余分に作らないといけません。

②逆に言えば、このおもちゃで複数のマイコンに機能分散することのメリットとして、どんなことがあるのでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

独楽 に加速度センサー 2016.2.28

これはコマです。上部のハンドルを回してねじを巻き、リリースするとハンドルからコマが外れて、回るしかけです。回ると内部にある加速度(遠心力)センサーが働いて電流が流れ、LEDがぴかぴか光ります。その反対側にはなんとレーザーダイオードが付いていて、回りに赤い光のビームをまき散らします。ビームは見えませんが周辺の壁や、物に当たって赤い光跡が走ります。

写真右の矢印の先がそのセンサーです。スプリングがケースに入っていて、遠心力がかかると周辺に当たって、電流がながれると言う仕掛けです。レーザーはこどものおもちゃとしては危険な物ですが、回転しない限り光らないのでそれが安全策ということなのでしょう。

アンパンマンマジカルシロホン 2016.2.13

マジカルシロホンというのは、たたいて電子音を出す仕掛けで、音板の裏に貼り付けてある圧電素子(ピエゾセンサー)がたたかれたことを検出して電子音を出します。数字のちょうど裏側に直径2cmのセンサーを貼り付けてあります。古くなるとこれが壊れたり線が外れたりします。センサーの周辺は金属なのでしっかりしていますが、中央はセラミックに金属を蒸着した構造できわめてもろく、はがれやすくなっています。

これをたたいて音を出すので、まあ、壊しにかかっているようなものです。ハンダがはがれたものは少し離れた場所に付け直すとなんとか性能が戻りますが、セラミックが割れて半分ほどになっているのは感度そのものが低下しています。強くたたかないと音が出ません。たまたま大阪に行く用があり、ついでに日本橋で探すといろいろ見つかりました。写真の円形の部品が圧電素子です。買ってきたのは左から@20円、@30円、@60円と3種類。@30円はさびて黒くなっていますが、すこし磨けば大丈夫。@60円のはきれいで蒸着した金属(たぶん銀?)が錆びていません。性能はいずれも良好でした。@20円のがとりわけ高感度でこれは掘り出し物です。

さて感度の悪いところを交換します。

re:アンパンマンマジカルシロホン 2016.2.13 ドクター Nさん 2/23(火) [編集]

@30円のは外れでした。少し磨いても全くハンダがのりません。@20円のはすごくよくのります。交換してみたらすこぶる調子よく鳴ります。掘り出し物です。

外れと書きましたが、その後磨かずにハンダを乗せたらうまくいきました。磨いて蒸着がはげたようです。セラミックにはハンダはのりません。@30円のも無駄にならずによかった。

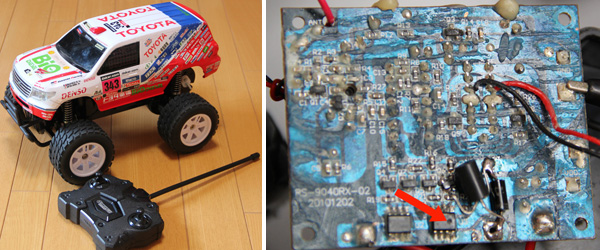

CCPトヨタランドクルーザーダカールラリー2013 2016.1.24

ラジコン4輪駆動車です。後退はするが前進しないというお話しなので、受信制御部は生きていて、モーター駆動のあたりが故障と思われます・・と簡単に考えていました。Hブリッジのトランジスタをチェックすれば・・・ない。代わりにICが付いている(写真右の矢印部)。

そこで、いつもお世話になっているおもちゃ病院新津(http://sejii.blog.fc2.com/blog-entry-255.html)のブログから頂いて資料に閉じてあったのを探すと、どんぴしゃの回路図がありました。それによるとICはMOSFETが2個(P型、N型)入ったものでした。

後進はするということから信号を追いかけると、ICの右半分が壊れていることがわかりました。そこで、壊れた部分の足をカッターで基板から切り離して、代わりにFETとダイオードを外付けしたところ前進もするようになりました。

驚いたのは、ICの半分が壊れたということです。各社のデータシートを見ると、個別の半導体2個を1個のパッケージに封入したとうたっているものもあります。これもそういう仕様で半分は生き残っているということかもしれません。

回路図が無ければどれだけ苦労したか、この場合はICということであきらめていたかもしれません。貴重な資料の公開、いつもありがとうございます。

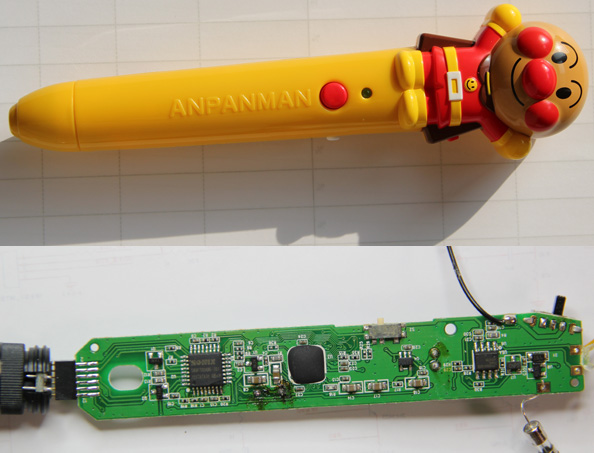

アンパンマンことば図鑑DX 完敗 2015.1.8

送って頂いたことば図鑑のペンですが、電源ランプが点灯せず、反応無しという状態。開いてみました(写真下)。昇圧はしていて、3.6Vほど出ています。画像処理のICに接続されている水晶は16MHzで、ちゃんと発振しています。ところが、そのほかの部分は3.6Vか、0Vの直流状態で反応無し。いろいろ試してみましたが、今の技量では故障原因もわからず完敗です。一応、状態の記録として各部の電圧などを記録し、写真もとりました。ところが、その後持ち主から部品取りに提供してあげようとのうれしいお言葉をいただきました。このおもちゃはけっこう持ち込まれることがあるので、これは助かります。

しかしまた勝率が下がってしまった。

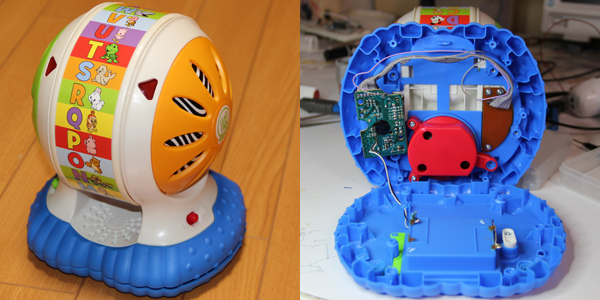

LeapFrog sipn&sing alphabet zoo 2015.12.12

リープフロッグというアメリカ?のメーカーが出しているスピン アンド シング アルファベット ズー という長い名前のおもちゃです。ドラムみたいな所を手で回転させると、止まったところのアルファベットに応じた動物の名前を言ったり、歌を歌ったりする知育おもちゃです。もちろん英語のネイティブの発音です。

所々で鳴らないという症状です。接点の接触不良くらいかと軽く考えていました。裏面を開けて見ましたが、接点にたどり着けません。いろいろ見た結果、どうもドラムの横を開かないとだめのようなのです。ついにあきらめて、ドクターO(オー)に相談、しばらく診てもらうことにしました。しかし、できたという連絡が無いまま今日の開院日を向かえました。

さらにみんなで見てみましたが、どうしても開け方が判らない。まさかドラえもんロボットみたいに切るわけにもいきません。完全に壊れてしまった訳ではないので、持ち主にお話ししてそのまま使ってもらうことにしました。

今回は完敗です。もしどなたか、開き方をご存じでしたら是非ご教授ください。

写真は全体(左)と底を開いているところ(右)です。

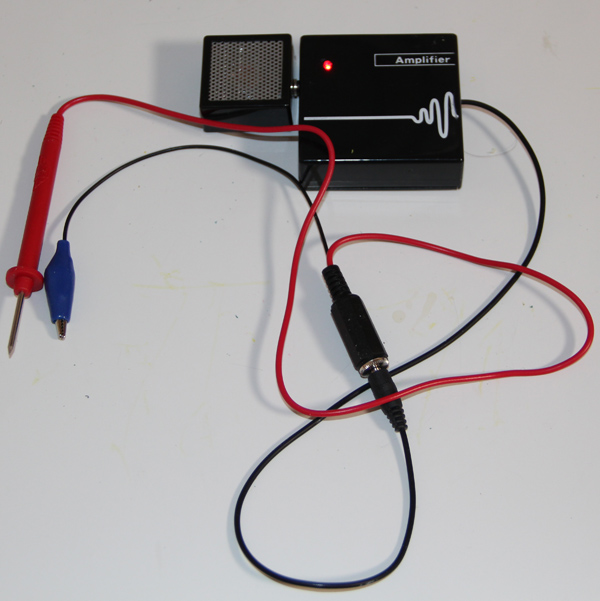

修理ツール アンプ 2015.11.26

以前おもちゃ病院のホームページをあちこち見ていたときに見かけたのがこれ。これは便利そうと思い、作ってみました。小型のアンプに電源表示のLEDとスピーカーも付けました。今回TVゲームの修理で便利に使いました。私の室内にはTVがないので、音だけで動作を見ながら作業するのです。音はそちらに目を向けなくても聞こえるので便利なのです。

スピーカーもアンプも100均製品、テスト棒は日本橋で100円。占めて300円也。

この書き込みを作るのに再確認したら、なんとドラえもんロボットの修理法でお世話になったあの、おもちゃ病院新津(新潟)のホームページでした。感謝。

http://sejii.blog.fc2.com/blog-entry-362.html

ドラえもんTVゲーム 2015.11.22

この日3台お預かりした内の1台がこのゲーム。普通ゲーム類は修理できないのですが、これはおもちゃの部類と言うことで引き受けました。

タッチキーボードの動作不良のようで、スタート時点の名前を入れるところから進みません。キーボードを貼り付けてある両面テープをドライヤーで暖めて、ゆっくり引っ張るとはがれました。黒いのはカーボンで、ここに電極を印刷したフィルムを押しつけて操作しています。

よく見ると端っこのほうのパターンに黒い筋が付いています(右上の写真中央付近)。このため、電極が常時導通状態になっていました。なにか上から強く押しつけたのでしょう、下のカーボンが一部はがれてパターンに付着したようです。アルコールで掃除すると導通は無くなり、全体の動作も正常になりました。

複雑なゲーム機の動作を全部確認することは不可能ですので、簡単な動作確認をして修理完了とします。

ゲーム機の修理を引き受けないのは動作確認がまずできないからです。こういったおもちゃなら、想像であるていど動作確認できます。

ナノファルコンα (赤外線リモコンヘリ) 2015.11.22

定例の開院日にお預かりしたヘリです。小さい。本当に小さい。ナノという名称は伊達じゃないというわけです。横の五〇〇円玉と比較してみて下さい。

故障はコントローラの方で、電源スイッチの具合が悪いということです。接点がおかしそうなのでさっさと予備品と交換しました。うまく動きます。動作テストではブーンと言う音を出してすごい早さでメインローターが回ります。でも壊すのが怖いので飛ぶまではやっていません。

当日に時間があればその場でお返しできたのですが、この日はドクターの出席者がたまたま少なく、手一杯でお預かりして入院ということになったのでした。

ドラえもんザロボット DTR-01B 2015.11.22

しばらく間が空いてしまいました。決してサボっていたわけではないのですが。

今回は修理依頼で送っていただきました、ドラえもんザロボット。オーナーさんはすでにいろいろとお調べになっていて、たぶんこれと同じ症状なので、スピーカーの故障ではないかとの予想を付けてのご依頼でした。その参考のホームページが http://plaza.rakuten.co.jp/sejii/diary/201402170000/ これ。すごい内容でして、きわめて詳細な修理手順を記録して公開してくれていたのです。ありがたくそのまま指示に沿って作業を進めましたらなんとか問題のスピーカーにたどり着きました。なるほど断線しています。同じ直径のものと交換したらしゃべるしゃべる。あとは元に戻すだけです。

頭を鋸で切っていますのでどうしても隙間は開くわ、傷も付くわという作業になりました。お許し下さい。

写真は上から順に頭を鋸で切っている途中。やっと切断完了で2つに分離したところ。故障したスピーカーを交換したところ。修理が完了してしゃべっているザロボットです。

ブログで情報公開して下さったおもちゃ病院新津(新潟)のse-jii さんありがとうございました。

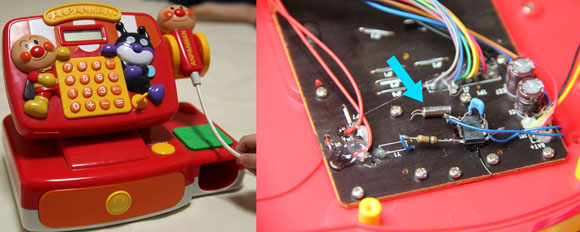

アンパンマンレジスタ 2015.7.11

遠方から修理に送って頂いたものです。全く動作しないということで、内部を調べたところクロック発振用の水晶モジュールが壊れているようで、クロックパルスが出ていません。

水晶は時計用の、円筒型ケースに入った32.768Khzのものです。この数字はディジタル回路をさわった人はおなじみの数字なのですが、2でどんどん割っていくと1という数字になります。時計はこれを1秒としてモータを駆動しています。

手持ちの部品でこんなのは無かったので、いつものマイコンのICで作ることにしました。適当にプログラムして発生したパルスの周波数を測って近い値に合わせるといういい加減な方式です。きっちりした数字にはならず、約33Khzになりました。レジスタのICにこれを注入すると、ちゃんとしゃべり始めましたのでひと安心。パルスの周波数誤差が気になりますが、時計機能は入ってないようなのでそのままにしました。送料が無駄にならなくてよかった。

(写真の矢印の先にあるのは外した水晶モジュール。その右下が8ピンのマイコンIC。裏返して、接着剤で止めています)

血液パック(献血ネタです)

おもちゃネタがずいぶん途切れていまして、三度目の献血ネタです。

先日例によって今年前半の献血に行きました。いままで、問診票は紙のマークシートだったのが、タブレットの画面をタッチペンで押していく方式になっていました。医師の診察と血液検査は同じです。いよいよ採血台に乗って待っていると、看護師さんが血液パックを取り出しました。パックは写真のような半透明のプラスチック製の袋で、チューブが付いています(これは献血用のものとは違います。単なるイメージ写真です)。

これまでと違うのは袋がえらくたくさん重なっています。4〜5枚重ねのようでした。今回は400CCだけのはず、まさか2000CCの袋か?さっそく聞いてみました。「ご安心を、この一番上の1枚だけですよ」というお答え。では、あとのたくさんの袋はなんでしょうか。実は採血後、袋から袋に移動させて、その間にあるフィルタを通して、白血球を取り除くのだそうです。そのフィルタとは、1辺が約10cm、厚さ5mmくらいの正方形をした透明のプラスチックで、二箇所のスミからチューブが伸びて、袋につながっています。なかなか複雑なしかけでした。

看護師さんは、これの扱いをミスって器具を廃棄しなければならなくなったりすると、「高いんやぞ」とけっこう怒られます、とのことでした。

アンパンマンふりかけ (おもちゃネタではありません)2015.1.9

ご飯にかけて食べる、ふりかけです。なんでもアンパンマンなのは驚きませんでしたが、中を見てびっくり。アンパンマンの顔がそのままいくつも入っています。ご飯にのっかるアンパンマンです。かまぼこ味だそうです。

ピギーコック 達人ドクターH氏がみごと復旧 2014.12.23

このおもちゃは、その昔ブリキ製だった物の復刻として3000個限定で発売されたそうです。豚のコックさんが目玉焼きを上手にひっくり返すという趣向です。今は電池でモーターを回していますが、昔のはたぶんゼンマイだったのでしょう。

今回の症状はフライパンの目玉焼きが裏返らないということでした。じっくり眺めて腕を動かすカムが当たる部分の欠落を発見したのですが、補修してもぜんぜんひっくり返りません。さっぱり判らないので、研究会の時に達人ドクターのH氏にお願いしました。

その結果、私が想像したよりもっと大きく部品があってそれが欠けたと思われるということでした。そしてHドクターが補修後、動作を記録したのが、この動画です。

みごとに目玉焼きがひっくり返っています。すばらしい動きです。

サンタ人形 2014.12.23

このサンタ人形は数年前にコカコーラの付録として付いていた、光りが点滅するサンタさんです。コイン電池が切れたら終わりという仕様でしたが、もったいないので外部電源をつないでいままで使っていました。ところが、今年1個のサンタさんが光らなくなりました。調べるとLEDの不良か、それともLED内蔵の点滅回路の不良かで光り方がごく弱くなっていました。修理は交換しかないので、3個ともLEDを交換して点滅回路を追加しました。

点滅というと昔のエンジニアは555という名称のICを思い出します。タイマのICで昔はよく使いました。今回はおなじみのマイコンICです。8ピンなので、555と同じ形状。しかも555のように抵抗とコンデンサで動作時間を設定するという必要もありません。写真にあるように外付け部品は無しです。しかも1個のマイコンICで出力が5個取れるので、本当は5個のサンタさんを駆動できます。私が持っていないだけです。

点滅タイミングや、速度などはプログラムで設定できます。一斉に点滅するのではおもしろくないので、微妙にタイミングを変えると、3個の点滅がばらばらになります。1個50円のICですが、実に強力です。